Bd. 4: Der Seekrieg - Der Krieg um die

Kolonien

Bd. 4: Der Seekrieg - Der Krieg um die

Kolonien

Die Kampfhandlungen in der Türkei

Der Gaskrieg - Der Luftkrieg

Abschnitt: Der Krieg um die

Kolonien (Forts.)

Oberst Dr. Ernst Nigmann

5.

Deutsch-Südwestafrika.

Die 1884 erworbene

Kolonie Südwestafrika hatte etwa die anderthalbfache

Größe des Deutschen Reichs. Im Süden und Osten war

England (Kapkolonie) ihr Nachbar, dem auch die der Küste vorgelagerten

Guano-Inseln und die Walfischbay gehörten, während sie

nördlich an portugiesisches

Gebiet - Angola - grenzte. Südwestafrika ist eine anfangs

sanft, dann steiler ansteigende Terrassenlandschaft, die sich binnenwärts

noch innerhalb der Ostgrenze wieder zu senken beginnt. Der

Küstengürtel, die Namib, ist öde, nur die Täler der

größeren Flüsse bilden Oasen. Das Innere, die Mitte der

Kolonie, ist von zahlreichen Gebirgsketten durchzogen, die dann wieder nach

Osten zu der Kalahari-Steppe abfallen. Von den wenigen Flüssen

führen nur Oranje und Kunene dauernd Wasser, die übrigen liegen

während des größten Teils des Jahres trocken. Die Frage der

Wassererschließung war daher im Frieden, mehr noch während der

Kriegführung, auf beiden Seiten eine der wichtigsten. Die weiße

Bevölkerung der Kolonie bestand aus etwa 15 000 Köpfen,

davon waren:

2000 Mann Friedensstärke der Schutztruppe,

6000 Frauen und Kinder,

5000 erwachsene deutsche Männer der

Zivilbevölkerung und

2000, meist feindliche, Ausländer.

Aus diesem Mißverhältnis zwischen Deutschen und

Ausländern geht schon eine grundlegende Schwierigkeit hervor: eine

einheitliche Erhebung, ein restloses Zusammenarbeiten aller Weißen, wie es

in so unvergleichlicher Weise die Kolonie

Deutsch-Ostafrika vollbracht hat, war hier nicht möglich.

Deutschfeindliche Strömungen und Stimmungen, ja Spionage und Verrat,

mußten bei diesem gewaltigen Prozentsatz von feindlichen

Ausländern an der Tagesordnung sein. Dieser Umstand darf bei Beurteilung

der südwestafrikanischen Kämpfe nicht außer acht gelassen

werden. Die Mehrzahl der Weißen waren Siedler, mit diesen mußte

die geringe Truppe aufgefüllt werden. Man darf sich aber nun durchaus

nicht vorstellen, daß die zur Vervollständigung der Truppe

eingezogenen Deutschen der Zivilbevölkerung etwa kraftstrotzende

Reitersleute gewesen wären, deren Büchse niemals fehlte; oft war

eher das Gegenteil der Fall. Die schwere Arbeit des Siedlers strengt, namentlich

bei der sehr unregelmäßigen, auch inhaltlich oft mangelhaften

Ernährung, außerordentlich an; der Mensch dörrt aus, altert

schnell, verliert an Körperkraft und auch an Energie. So war namentlich, als

man zuletzt eben auf alles, auch das letzte Menschenmaterial zurückgreifen

mußte, die Truppe [363] nur von sehr

beschränkter Gefechtskraft. Eine wohldisziplinierte Eingeborenentruppe

wäre, wie in anderen Kolonien, so auch hier wohl zu längerem

Widerstand befähigt gewesen.

[363]

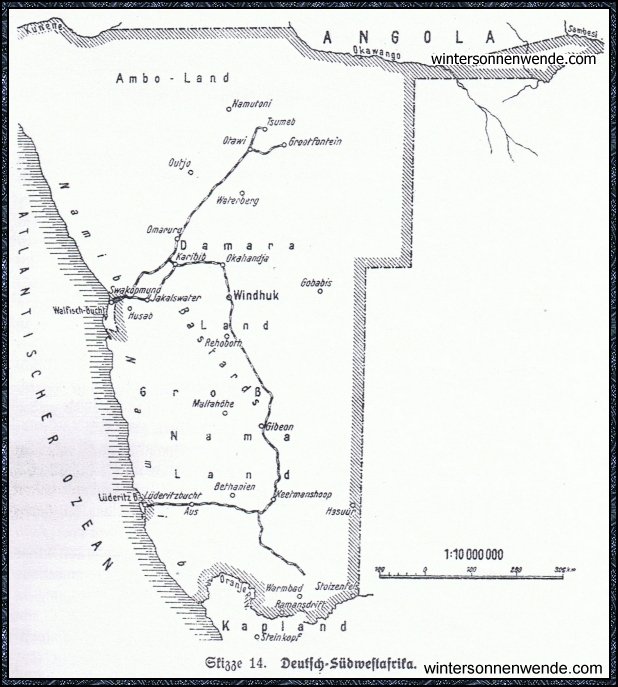

Skizze 14: Deutsch-Südwestafrika.

|

Die Eingeborenenbevölkerung bestand im wesentlichen aus etwa

60 000 Hereros, Damara und Buschleuten. Die in der Gegend von

Rehoboth ansässigen Bastards, etwa 3000 Köpfe, eine Mischung von

Eingeborenen und Buren, bildeten eine "Nation" für sich und standen in

jeder Beziehung höher als die Eingeborenen; von ihnen wird später

noch eingehender die Rede sein. Aufstände der [364] Hereros und

Hottentotten, zuletzt der große Aufstand 1904, hatten viel Werte an

Menschenleben, Kapital und Vieh vernichtet. Es war nur zu natürlich,

daß die Eingeborenen mit ihrem Mißgeschick nicht zufrieden,

daß auch die ihnen geschlagenen Wunden noch nicht verheilt waren.

Deshalb konnte man bei Beginn des Weltkrieges in Südwest der Haltung

der Eingeborenen den Deutschen gegenüber weniger sicher sein wie

anderen Orts, weshalb auf die örtliche Sicherung gegen die Eingeborenen

auch während der großen militärischen Handlungen niemals

verzichtet werden durfte. Immerhin war die deutsche Verwaltung zu Beginn des

Weltkrieges auf gutem Wege, die Eingeborenen zu brauchbaren Mitarbeitern

heranzuziehen, und tatsächlich haben sich die Eingeborenen gut gehalten.

Mit Ausnahme der vom englischen Einfluß besonders bearbeiteten Bastards

sind sie ruhig geblieben; davon, daß sie die Engländer herbeigesehnt

hätten, um sie vom deutschen Joche zu befreien, kann gar keine Rede sein.

Ebenso wie in

Deutsch-Ostafrika, Kamerun und der Südsee denkt der

Eingeborene über die Segnungen der britischen Herrschaft im Gegensatz

zur deutschen recht zweifelnd.

Es steht heute unbedingt fest, daß es seit langem britische Absicht war,

Südwest dem britischen Empire einzuverleiben. Englische Politik hat es

seit Jahrhunderten verstanden, Kolonien durch Mühe und Kosten anderer

aus dem Rohen herausarbeiten zu lassen, um sich dann selbst in die

wohlaufgebaute Kolonie zu setzen. Dieses, Franzosen, Holländern und

Spaniern gegenüber angewendete Verfahren griff erst recht hier Platz, wo

die deutsche Kolonie als Keil inmitten Britisch-Südafrikas (das

nördlich angrenzende, von England völlig abhängige

portugiesische Gebiet rechnet nicht) gelegen war. Und die Diamantfunde 1908

waren sicher geeignet, die britische Begehrlichkeit nicht

abzuschwächen.

Eine Vorbereitung zum Kampf gegen einen äußeren Feind war in

Südwest ebensowenig planmäßig vorgesehen wie in den

anderen Kolonien; für eine solche wäre die Volksvertretung in der

Heimat auch niemals zu haben gewesen. So konnte von einem angriffsweisen

Vorgehen gegen den britischen Nachbar keine Rede sein, das

Kräfteverhältnis dafür machte ein solches von vornherein

aussichtslos. Es handelte sich also um Verteidigung, um möglichst lange

hinhaltende Kriegsführung unter Binden der feindlichen Kräfte.

Hoffte man doch, und mit voller Berechtigung, daß die für

Deutschland günstige Entscheidung in nicht zu ferner Zeit in Europa fallen

würde.

Der Schwerpunkt des deutschen Grenzschutzes lag an der

Süd- und Südostgrenze; dem im Verhältnis zum deutschen

Gebiet reichen britischen Südafrika war es nicht schwer, mit seinen vielen

Mitteln und unter Anschluß an sein Eisenbahnnetz, das öde

Grenzgebiet zu überwinden. Ferner war mit Truppenlandung in

Lüderitzbucht und in der Walfischbai zu rechnen. Zur Abwehr waren

jedoch keine hinreichenden Kräfte deutscherseits mehr verfügbar, es

erschien daher besser, auf die Küstenverteidigung zu verzichten, den

Gegner sich mit dem breiten, der Küste folgenden

Wüstengürtel abfinden zu lassen und ihm an selbst gewählter

Stelle [365] später

entgegenzutreten. - Im Osten bildete die Kalahari ein starkes

natürliches Hindernis; hier war die Gefahr eines Einfalls

gering. - Die Verhältnisse im Norden, ebenso wie Portugals Haltung,

waren ganz ungeklärt. Starke Beobachtung war hier am Platze.

Die Truppe bestand aus 2000 Mann Friedensstärke; 5000

erwachsene Männer der deutschen Zivilbevölkerung waren

vorhanden. Wenn also - vorübergehend - die

Gesamtstärke von annähernd 6000 Soldaten erreicht wurde, so

erhellt daraus, daß tatsächlich alles eingestellt wurde, was noch

irgend brauchbar und abkömmlich erschien. So verblieben aber trotz

ständig notwendig werdender Entlassungen stets noch viele, namentlich

Tropen-, Herz- und Fieberleidende in der Truppe, die von sehr

fragwürdigem Gefechtswert waren. - Die Ausbildung der Truppe

selbst war gut. Nachteilig war allerdings, daß die Kompagnien, Batterien, ja

Züge räumlich weit voneinander getrennt waren, so daß die

höheren Vorgesetzten manche Teile der Truppe selten zu sehen bekamen,

daß auch Übungen in größeren und gemischten

Verbänden kaum stattgefunden hatten. Die Truppe war, wie bekannt, eine

berittene Infanterie, dazu Feldartillerie mit Gebirgsgeschützen. Die

für die verstärkte Truppe nötigen Pferde ließen sich,

allerdings mit großer Mühe, aufbringen, Ersatz für

Abgänge war aber nahezu ausgeschlossen. Die Bewaffnung war

gut: Infanterie mit Gewehr 98, Artillerie mit dem Gebirgsgeschütz

Ehrhardt, Munitionsvorrat war reichlich vorhanden. Das Signalgerät

bewährte sich, mehr noch die fahrbaren Funkenstationen, die, wohl infolge

der reinen afrikanischen Luft, auf Entfernungen weit über 300 km

wirkten und viele wichtige Funksprüche der Schiffe auf See

abzuhören vermochten.

Das Bahnnetz war noch kurz vor dem Kriege durch Fertigstellung der

Nord-südbahn Windhuk - Keetmanshoop beendigt worden.

Dies war von ausschlaggebender Bedeutung, da nur auf diese Weise der Verkehr

zwischen der Hauptbasis Windhuk und dem ersten Hauptkriegsschauplatz an der

südlichen Grenze ermöglicht werden konnte. Kraftfahrzeuge

gelangten nicht zur Verwendung; zwei vorhandene veraltete Flugzeuge haben

Anerkennenswertes geleistet.

Die Verpflegung konnte dadurch, daß seitens der Regierung alles

Vorhandene großzügig erfaßt und auf Zivilbevölkerung,

Eingeborene und Truppe verteilt wurde, wenn auch knapp, im Gange gehalten

werden. Der Sanitätsdienst war, wie allerorts bei deutschen Truppenteilen,

auch hier auf der Höhe. - Die Wassererschließung war

für die Entwicklung der Kolonie ein Faktor von nahezu entscheidender

Bedeutung; eine großzügige, allerdings kostspielige Organisation

hätte dieses auch sicher erreicht. Bisher waren jedoch die vorhandenen

Wasserstellen nur spärlich. Auch diese wurden, um dem Gegner das

Vordringen zu erschweren, bis auf wenige, für Streifpatrouillen

notwendige, unbrauchbar gemacht. Eine wesentliche Erschwerung seiner

Kriegführung ist jedoch dem Gegner, der bestes Bohrgerät

überreichlich mitführte, hierdurch nicht entstanden.

[366] Unter dem

Kommandeur der Schutztruppe, Oberstleutnant v. Heydebreck, wurden anfangs

August an Feldtruppen aufgestellt:

| 3 |

Feldbataillone zu je 3 bis 4 Kompagnien (v. Rappard, Franke, Ritter) und

eine selbständige

(Kamelreiter-) Kompagnie, |

| 6 |

Batterien (reitende, Gebirgs- und 1 Haubitzbatterie), davon 3 in einer

Abteilung (Bauszus) zusammengefaßt, |

| 2 |

Verkehrszüge, |

| 2 |

Kolonnenabteilungen, |

| 4 |

Feldlazarette. |

An Besatzungstruppen: die verschiedenen Ortsbesatzungen und der

Küstenschütz Swakopmund.

Schließlich die unter den Etappenkommandos Nord, Mitte, Süd erst

allmählich entstehenden Etappentruppen.

Vorausgreifend seien hier noch einige Worte über das

"südafrikanische Freikorps" eingeschaltet, das allerdings erst etwas

später, Anfang September, entstand. Es mußte der Regierung daran

gelegen sein, die über das ganze Land zerstreuten nicht absolut

zuverlässigen Buren - die ja nicht wehrpflichtig

waren - in regierungsgenehme Bahnen zu lenken. Der Burenführer

Andries de Wet fand den richtigen Weg, indem er durch Aufruf zum Kampf

für die alte Burenfreiheit gegen die aufgedrungene britische Herrschaft

aufrief. So kam ein kleines, innerlich zwar wenig gefestigtes Korps zusammen,

das aber - der Bur ist eben Natursoldat! - doch recht Brauchbares

geleistet hat.

Beim Gegner waren nach dem Burenkriege an

national-britischen Truppen etwa gegen 10 000 Mann aller Waffen in

Südafrika verblieben. Die Organisation der Unionstruppen war: die

"permanent force": 5 Regimenter berittener Schützen mit

Sonderwaffen, und Reserven verschiedenster Klassen, die an den Orten ihrer

Kampfformationen alljährliche Übungen zu machen hatten. Bei einer

Zahl von ¾ Millionen auserlesener Männer bedurfte es daher

für den Führer der Unionstruppen Louis Botha keiner besonderen

Anstrengung, selbst nachdem die national-britischen Truppen nach Europa hatten

verbracht werden müssen, ein Heer von 60 000 Mann mobil zu

machen. Reit- und Zugtiere, Bewaffnung, Ausrüstung waren

mustergültig; Lastautos, Flugzeuge, Panzerkraftwagen, Panzerzüge

waren reichlich vorhanden. Der Generalissimus Louis Botha selbst war sicher ein

vortrefflicher Führer, der es leicht hatte, da ihm

überwältigende Kriegsmittel zu Gebote

standen; - war doch allein das Truppenverhältnis 12 : 1!

Vor allem hatte er eines für sich, was der kleinen deutschen auf

Verteidigung beschränkten Truppe fehlte: volle Bewegungsfreiheit.

Während der Mobilmachung war die dringlichste Sorge gewesen:

Aufrechterhaltung der Ruhe in der Kolonie und Bereitstellung des Grenzschutzes

gegen die südafrikanische Union. Hier war der gefährdetste Teil die

Südostecke, der gegen- [367] über eine ganze

Kette englischer Polizeistationen lag, die jeden Tag vorgetrieben werden konnten.

Diese Grenze zu sichern wurde das I. Feldbataillon (v. Rappard)

entsandt mit dem gleichzeitigen Auftrag, einen etwaigen feindlichen Vormarsch

über den Oranje aufzuhalten. - Das Etappenkommando Mitte mit

dem Standort Windhuk bildete den Mittelpunkt des Versorgungswesens,

während das Etappenkommando Nord von der gleichen Hauptbasis aus den

Teil bis zur portugiesischen Grenze umfaßte. Das Etappenkommando

Süd wurde bald, entsprechend den dort einsetzenden größeren

Operationen, geteilt und mußte zunächst vergrößert

werden, während es später, beim Zurückgehen der Truppe,

aufgelöst wurde.

Die Unionsregierung trat amtlich nicht sofort in den Krieg; sie griff aber gern

zwei kleine Vorfälle an der Südgrenze: unbeabsichtigte

Grenzüberschreitungen einer deutschen Beobachtungspatrouille und einen

ähnlichen Vorgang bei Verfolgung von Viehdieben, auf, um damit zum

Kriege zu treiben. Daß dies für die Union nur Vorwände

waren, geht einwandfrei aus der Drahtung Louis Bothas vom 4. August an die

britische Regierung hervor, in der er anbietet, "er wolle für die

Angelegenheiten der Union selbst sorgen, so daß die dort stehenden

national-britischen Truppen anderweitig verwendet werden könnten",

worauf die britische Regierung unter dem 7. August antwortete, "daß die

Besetzung der wichtigen Punkte von Südwestafrika als ein großer

dem Empire erwiesener Dienst empfunden würde". Hiernach stehen die

Absichten Englands und der Union auf Südwestafrika durchaus fest, wenn

auch letztere nicht sofort zur vollen Machtentfaltung schreiten konnte. Dort

machte sich nämlich die Unzufriedenheit mit Bothas Absichten bei einem

großen Teil der Bevölkerung durch offenen Aufstand Luft. Das durfte

die deutsche Regierung sich nicht entgehen lassen; sie trat daher mit dem

Kommandeur der Unionstruppen in Upington, dem Oberstleutnant Maritz, in

Verbindung, der als Führer der Bewegung zum Wiedergewinn der alten

Burenfreiheit galt. Im Oktober kam mit dieser Burenpartei ein Vertrag zustande,

demgemäß deutscherseits "die Aufständischen als

kriegführende Macht anerkannt, als Verbündete betrachtet und

behandelt werden sollten". Aber in der Leitung der Aufstandsbewegung im

ganzen wie in jeder Einzelbewegung zeigten sich die alten

Burenschwächen, ihre Uneinigkeit und persönliche Interessenpolitik;

jeder Kommandant führte seinen eigenen Krieg. So fiel es der

Unionsregierung nicht schwer, den Aufstand bereits bis Anfang Dezember 1914

niederzuschlagen.

Am 15. September erschien ein englischer Hilfskreuzer vor Swakopmund und

beschoß die offene Stadt. Damit wurden handgreiflich die Feindseligkeiten

eröffnet. So wurde denn jetzt auch kommandoseitig die

Grenzüberschreitung im Süden freigegeben und alsbald mehrere

englische Polizeistationen aufgehoben. Swakopmund, das inzwischen erneut

beschossen war, wurde geräumt, ebenso Lüderitzbucht, das sofort

vom Feinde besetzt wurde. Die noch zurückgebliebene

Zivilbevölkerung, meist Frauen und Kinder, wurde später im

Triumph als "German prisoners of war" durch Kapstadt

geführt!

[368] Mittlerweile setzten

sich feindliche Truppen in Sandfontein (südlich Warmbad) fest. Alles

ließ darauf schließen, daß dieser Platz, der sehr günstige

Wege und Wasserverhältnisse hatte, als erster Stützpunkt auf

deutschem Gebiet dienen sollte. Der Kommandeur entschloß sich daher ihn

anzugreifen. Die hierzu zusammengezogene Truppenmacht bestand aus vier, je 2

bis 3 Kompagnien starken Bataillonen (die sich aber zwecks Irreführung

des Gegners stolz Regimenter nannten!) mit insgesamt 3 Batterien. Nach

anstrengendem Marsche waren am 26. September früh die Truppen

zusammengezogen, so daß die Einschließung des Gegners vollendet

war. Von allen Seiten arbeiteten sich, nachdem die Batterien vorgearbeitet hatten,

die Regimenter durch die Klippen heran, Entsatzversuche des Feindes, die

über den Oranje zu Hilfe kommen wollten, wurden abgewiesen, und schon

gegen 5 Uhr Nm. ging beim Gegner die weiße Flagge hoch.

Wertvolles Kriegsgerät und gegen 300 Gefangene waren die Beute,

während die deutschen Verluste (2 Offiziere, 12 Reiter) gering waren.

Am gleichen Tage mit dem Gefecht von Sandfontein wurde an der Ostgrenze die

deutsche Polizeistation Hasuur von dem gegenüberliegenden englischen

Riedfontein aus überfallen, der Gegner aber blutig heimgeschickt.

In Lüderitzbucht hatte sich während dieser Ereignisse der Gegner

festgesetzt und gegen Land zu stark befestigt. Mitte Oktober nahm er bereits die

Wiederherstellung der deutscherseits abgebauten Bahn ins Innere auf.

Während der Schwerpunkt des Interesses bisher auf dem Süden des

Schutzgebietes lag, kam plötzlich eine Nachricht von Norden her, die

geeignet war, eine gänzlich veränderte Lage zu schaffen. Ende

Oktober wurde gemeldet, daß der Bezirksamtmann von Outjo,

Dr. Schulze-Jena, und seine beiden Begleiter beim Besuch des portugiesischen Forts

Naulila von der dortigen Besatzung ermordet worden seien. Bei der unsicheren

Haltung des nördlichen Nachbars, der Portugiesen, lag die

Befürchtung nahe, diese Tat sei der Auftakt zu offenen Feindseligkeiten.

Wie der Zusammenhang im einzelnen gewesen, ist nicht völlig

geklärt; so viel steht jedoch fest, daß einzelnen Deutschen

portugiesischerseits Grenzverletzung vorgeworfen wurde (die Grenze ist dort

noch nicht im Gelände festgelegt), daß bei den bezüglichen

Besprechungen der portugiesische Fortkommandant im deutschen Lager

Gastfreundschaft genossen und die Deutschen gebeten hatte, nun auch ihrerseits

seine Gastfreundschaft im portugiesischen Fort anzunehmen. Die Deutschen taten

dies, und sind dann, als sie anscheinend nach einem Wortwechsel mit dem

Kommandanten fortritten, von rückwärts her erschossen worden. Im

Einvernehmen mit dem Truppenkommandeur entschloß sich der

Gouverneur zu einer Expedition, die dem Major Franke mit 2 Kompagnien und

1½ Batterien übertragen wurde; rasches Zufassen sollte die geringe

Expeditionsstärke ausgleichen.

Das Ziel war Fort Naulila. Allerdings ging wegen Wassermangels der Vormarsch

nicht so schnell vonstatten, wie erwünscht, und erst Mitte Dezember

erreichte [369] die Expedition den

Grenzfluß Kunene. Fort Naulila war inzwischen durch Truppen aller

Waffen besetzt worden. Der portugiesische Kommandant, Oberst Roçadas, hatte

das Umgelände des Forts stark zur Verteidigung ausgebaut. Nach

mehrstündiger Artillerievorbereitung, wobei das Munitionsdepot des Forts

in die Luft ging, folgte energischer Infanterieangriff in 2 Kolonnen. Dem Kampf

Mann gegen Mann hielt der Gegner nicht stand, sondern trat nach Norden den

Rückzug an, der bald in wilde Flucht ausartete. Trotz seiner vielfachen

zahlenmäßigen Überlegenheit ließ der Gegner allein

gegen 200 Tote und Verwundete in den Stellungen

zurück. - Die Expedition hatte den großen nachhaltigen Erfolg,

daß nicht bloß die Gefahr auf dieser Front behoben, sondern

daß auch von Truppenansammlungen und Einfallsabsichten Portugals nicht

mehr die Rede war.

Einen schweren Verlust erlitt die Truppe in diesen Tagen: ihr ausgezeichneter

Führer, Oberstleutnant v. Heydebreck, verunglückte bei einem

Versuchsschießen mit Gewehrgranaten tödlich; sein Nachfolger

wurde der schon aus früheren Kämpfen rühmlich bekannte

Major Franke.

Wie schon hervorgehoben, hatte sich die Regierung der Kolonie mit den

Führern der aufständischen Burenbewegung in Südafrika,

insbesondere mit General Maritz in Verbindung gesetzt, dessen

Heeresgefolgschaft allerdings sehr bald auf nur 500 Mann zusammengeschrumpft

war. Die Verhandlungen waren endlos, die Burenparole "viel reden und wenig

handeln" wurde aufs gewissenhafteste befolgt, und es fiel schwer, bei der ganz

anderen Auffassung von Kriegführung und Mannszucht überhaupt

ein Zusammenwirken zu erzielen. Jedenfalls waren sie eine große

Geduldsprobe. Außer einem ziemlich planlosen, unentschieden gebliebenen

Gefecht bei Keimoes und mancherlei anderem Hin und Her erzielte Maritz mit

seiner Kriegführung im Unionsgebiet nichts und ging, nachdem er durch

viele Entsendungen - die er niemals wiedersah - einen erheblichen

Teil seiner Macht eingebüßt hatte, nach Stolzenfels auf deutsches

Gebiet zurück, wo er in wenig gefechtsfähigem Zustande

anlangte. - Das Freikorps (vgl. S. 366) war dem

Burenführer Kemp, der mit 600 Gewehren im Anmarsch gemeldet war, zur

Aufnahme entgegengesandt worden. Da die Burenführer nunmehr

energisches Vorgehen versprochen hatten, wurde auch eine bei Nous

(südlich Stolzenfels) gemeldete britische Abteilung überfallen, nach

Burenart unterblieb aber nicht bloß jede Verfolgung, die erfolgreichen

Truppen kehrten vielmehr seelenruhig in ihre Ausgangsstellungen in Gegend von

Ukamas zurück!

Auf dem südwestlichen Kriegsschauplatz war der Gegner von

Lüderitzbucht her an der Bahn, teilweise unter Benützung von

Panzerzügen - in die er Lazarettwagen mit weithin sichtbarem Roten

Kreuz eingestellt hatte - planmäßig nach Osten

vorgerückt. Einer von dem britischen Führer, General Mackenzie,

selbstgeleiteten gewaltsamen Erkundung traten die deutschen Kräfte bei

Haltestelle Garub entgegen. Der Gegner entwickelte sich gegen die Vorposten,

brach jedoch, als Verstärkungen aus den Pässen von Aus

heraustraten, das Gefecht ab, und ging zurück.

[370] Am ersten

Weihnachtsfeiertage 1914 erschien vor Walfischbay eine Anzahl

Transportdampfer und Leichter, und die Ausladung britischer Truppen begann.

Das war der Wendepunkt im Feldzuge; hiermit wurde die Eroberung des

Nordgebiets der Kolonie eingeleitet, und mit diesem mußte die ganze

Kolonie fallen. Ohne die Hilfsquellen des reicheren Nordgebiets war das

Südgebiet allein hilflos, und fiel von selbst. Es ist nicht ohne weiteres

verständlich, warum der feindliche Führer Louis Botha nicht schon

längst, von Walfischbay als Basis ausgehend, die Eroberung des Nordens

unmittelbar versucht hatte. Maßgebend hierfür kann vielleicht die

durch den Burenaufstand geschaffene Unsicherheit der innerpolitischen Lage

gewesen sein, vielleicht auch die unvollkommen durchgeführte Ausbildung

der "defence force", die ein sofortiges Ausrücken und eine

Übersee-Unternehmung nicht als ratsam erscheinen ließ. Aber auch

deutscherseits ist man sich anscheinend über die von Walfischbay her

drohende Hauptgefahr nicht im vollen Umfange klar gewesen; sonst hätte

man gewiß, selbst auf die Gefahr hin, die Truppen im Süden zu

schwächen, ein gefechtskräftigeres Detachement an diesen Teil der

Küste herangeschoben. Ob man nicht zu dieser Zeit überhaupt besser

getan hätte, den unproduktiven Süden des Schutzgebietes ganz

aufzugeben, und dafür mit allen Kräften den Feind in die See zu

werfen, ist eine weitere Frage. Daß solches erfolgbringend sein kann, zeigt

das Beispiel der Schlacht von Tanga in Deutschostafrika. (S. 393.)

Zwingend ergab sich aber jetzt die Notwendigkeit, durch offensive

Tätigkeit den Gegner zu binden. Hierfür war das

Nächstliegende ein Vorstoß ins Unionsgebiet, in Richtung auf

Upington. Da waren die Burenkommandos die gegebene Truppe; aber diese,

obwohl allein keinesfalls kampfkräftig genug, lehnten trotzdem die

Mitwirkung deutscher Truppen rundweg ab; ein Verhalten, das um so mehr zu

denken gab, als unmittelbar vorher schon unter besonderen

Schutzmaßregeln eine Unterredung der Burenführer mit englischen

Offizieren stattgefunden hatte. Doch gelangen den Burenführern, allerdings

wiederum nach vielem Hin und Her, durch Überraschung einige kleine

Erfolge gegen Unionstruppen. Auch der Angriff auf den feindlichen

Stützpunkt Upington wurde zwar angesetzt, aber nicht durchgeführt;

das Gefecht wurde abgebrochen und der Rückzug befohlen. Diese halbe

Aktion gegen Upington war der Anfang des Niederbruchs; es setzten

Verhandlungen ein und am 30. Januar streckten die Buren die Waffen, Maritz

flüchtete auf deutsches Gebiet. Das Freikorps, das nach dem

Zusammenbruch der Burensache nicht mehr recht zuverlässig erschien,

wurde nunmehr aufgelöst.

Auch deutsche Truppen, Major Ritter mit 3 Kompagnien und 1 Batterie, sollten,

über den Grenzfluß Oranje gehend, vorstoßen. Vorgeschobene

feindliche Kräfte, bei Kakamas (Sammelbegriff für eine Anzahl

weitverstreuter Kleinsiedlungen beiderseits des Flusses) gemeldet, wurden

angegriffen. Der Kampf verlief ungünstig: starke feindliche

Hilfskräfte rückten aus Upington

heran - die dort fechtenden Burenkommandos hatten ja (was die deutsche

Truppe nicht wußte)

in- [371] zwischen die Waffen

gestreckt -, so mußte auch hier das Gefecht abgebrochen und der

Rückzug angetreten werden.

Der in Walfischbay gelandete Gegner war inzwischen der Bahn folgend nach

Osten vorgegangen und hatte Husab erreicht. Gegen weiteres Vorstoßen

sollte die hierfür bestimmte Abteilung des Majors Wehle die Bergstellung

westlich der Linie Jakalswater-Riet halten. Daß hier der Hauptstoß zu

erwarten sei, war daraus ersichtlich, daß der Feind hier seine

Stützpunkte, Verpflegungs- und Wasserstellen gründlich ausbaute

und daß der Oberkommandierende Botha mit seinem Stabe anwesend war.

Zur Verteidigung der ausgedehnten Stellung standen insgesamt 4 Kompagnien

und 2 Batterien zur Verfügung. Die

Pforte-Husab-Berge steigen steil aus der Umgebung heraus, feindwärts ist

weite ebene Fläche, die scharfen Einschnitte in die steil aufsteigenden

Berge sind die "Pforten". Auch der Südhang und das

Swakop-Bett bilden ein Gewirr von Felsen und Schluchten. Die Ausdehnung der

Stellung war im Verhältnis zur Besetzung eine außerordentlich breite.

Allerdings war, eben infolge dieser großen Ausdehnung, die Gefahr,

umgangen zu werden, gering.

[371]

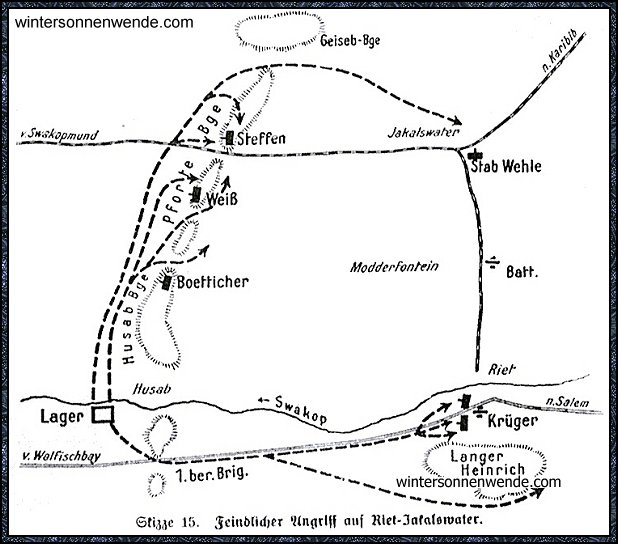

Skizze 15: Feindlicher Angriff auf Riet-Jakalswater.

|

[372] Der Gegner entfaltete

jeder der 3 Pforten gegenüber geschickt eine kampfkräftige Truppe,

so daß am frühen Morgen bereits die gesamte deutsche Front

gebunden war. Je etwa eine feindliche Kavalleriebrigade ging nun umfassend

gegen den nördlichen (rechten) und südlichen (linken) Flügel

der ausgedehnten Stellung vor. Bei Jakalswater wurde der Feind zunächst

abgewiesen, dagegen wurden die Abteilungen an den 3 Pforten ringsum

eingeschlossen (siehe Skizze) [Scriptorium merkt an: oben] und mußten nach

heldenmütigem

Widerstand und Verlust ihrer ganzen, ohnehin geringen Artillerie, die Waffen

strecken. - Der südliche, unter Hauptmann Krüger stehende

Flügel konnte ebenfalls sich der erheblichen feindlichen Übermacht

gegenüber behaupten und seine Stellung halten. Aber auch er mußte

zurückgehen, als bei ihm mittags der Befehl Wehles eintraf:

"Pfortestellungen vom Gegner genommen, Angriff auf Jakalswater

zurückgeschlagen, muß jedoch Jakalswater räumen. Da Ihre

rechte Flanke nunmehr ohne Schutz, befehle Rückzug, fechtend Swakop

aufwärts bis Rubas." - Immerhin fochten hier die deutschen

Kräfte, insgesamt gegen 500 Mann zählend, tapfer gegen 2 feindliche

Reiterbrigaden von je 2500 Mann, also 1 : 10.

Nach dem Gefecht von Garub (S. 369) hatten

die Unionstruppen diese Wasserstelle in Besitz genommen und sie zu reichlicher

Wasserversorgung schnell und geradezu vorbildlich ausgebaut. Für das

weitere Vorgehen des Feindes ließen sich jetzt drei feindliche

Vormarschrichtungen deutlich erkennen (siehe

Skizze auf S. 373):

Von Steinkopf über Ramansdrift,

von Nous über Stolzenfels,

von Upington über Nakab.

Gemeinsames Ziel schien Keetmannshop. Die Gesamtstärke der zu

erwartenden feindlichen Kräfte mag etwa 6000 Mann betragen haben. Die

geringen hiergegen verfügbaren deutschen Kräfte, etwa 400

Gewehre, sollten als Nachhuten fechtend langsam auf Keetmannshop

zurückgehen.

Auch die deutsche Stellung bei Aus, an der von Lüderitzbucht ins Innere

führenden Bahn (Major Bauszus), wurde auf Befehl des Kommandos

geräumt, da die geringen dort stehenden Kräfte seitens des weit

überlegenen Gegners leicht der Vernichtung ausgesetzt schienen,

während sie im Norden, wohin sie sofort herangezogen wurden, dringend

notwendig waren.

[373]

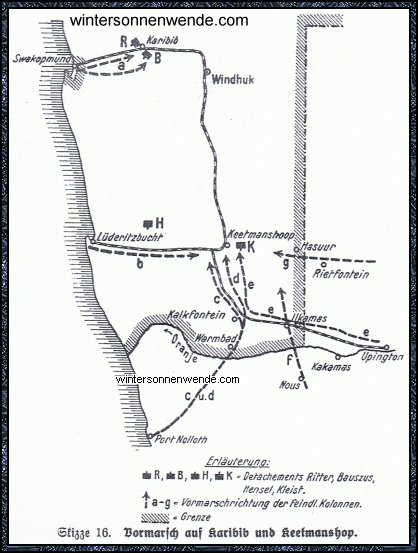

Skizze 16: Vormarsch auf Karibib und Keetmanshop.

|

Ende März 1915 entwickelte sich das nebenstehende Gesamtbild

(siehe Skizze 16).

Etwa Anfang April überschritten die feindlichen Gros ziemlich gleichzeitig

die deutsche Grenze: Der allgemeine Angriff von Süden her hatte damit

begonnen.

Die Stellung von Aus wurde von Major Bauszus geräumt; er zog sich mit

seinem Detachement befehlsgemäß zum Widerstand gegen die von

[373] Walfischbay

vordringende feindliche Hauptmacht heran. So mußte der Süden der

Kolonie planmäßig vor der feindlichen Übermacht

geräumt werden; die einzige mit den geringen verbleibenden Truppen noch

lösbare Aufgabe war hier, mit Nachhuten den Feind aufzuhalten und sein

Nachdrängen zu verzögern. Im wesentlichen waren zwei

Nachhutgruppen gebildet. Die kleinere, Hensel (westlich) und die

größere, v. Kleist (östlich). Die Einzelabteilungen

letzterer lieferten sich mit dem zunächst nur langsam nachrückenden

Gegner zahlreiche kleine Nachhutgefechte, mit der Rückzugsrichtung

zunächst auf Keetmanshop. Auch dies mußte bald aufgegeben

werden und Hauptmann v. Kleist ging auf Gibeon zurück. In der

Nacht vom 26. zum 27. April sprengte jedoch der scharf aufgebliebene

Engländer die Bahn nördlich von Gibeon, und es kam nun an dieser

Stelle, am Bahnhof [374] Gibeon, zu einem

schweren Gefecht, in dem das kleine aus drei Kompagnien und einer halben

Batterie bestehende Nachhutdetachement v. Kleist von insgesamt 6

Regimentern umfassend angegriffen wurde und sich nur mühsam der

Umklammerung durch zugweisen Abmarsch nach Norden entziehen konnte.

Dieses Gefecht kostete der deutschen Truppe mehr als ein Viertel ihrer

Frontstärke; es war das verlustreichste des ganzen

südwestafrikanischen Feldzuges.

In dieser hochkritischen Periode: erfolgreicher breiter Vormarsch des Feindes im

Süden, und gleichzeitiger entscheidender Vorstoß im Norden von

Swakopmund her, trat auch, gewiß nicht zufällig, eine innere Krisis

hinzu: der Aufstand der Rehobother Bastards. Die Regierung hatte mit diesem

Stamm (vgl. S. 363) eine

Verwendung der Bastardtruppe "nur im eigenen Lande" vereinbart und ihm

deshalb seine Waffen belassen. Es waren dies 150 Bastardsoldaten unter

zunächst rund 30 weißen Führern, welch letztere jedoch

allmählich mehr und mehr zur Ausfüllung anderswo entstandener

Lücken verwendet werden mußten. Kräftige und geschickt

einsetzende englische Propaganda und starke Aushebung von Zugochsen

deutscherseits bewirkten, daß der Bastardhäuptling April 1915 mit

Botha zu verhandeln begann und sich mit seinem Stamm den Engländern

verschrieb. Leider wurden die Unbotmäßigen deutscherseits nicht

scharf angefaßt; die Regierung unterhandelte sogar noch, als schon eine

Anzahl deutscher Farmer von den Bastards ermordet worden war.

Schließlich wurden doch einige Kompagnien, außerdem das

inzwischen in dortiger Gegend eingetroffene Nachhutdetachement Hensel gegen

die Bastards angesetzt, diese auch aus ihrer Stellung bei Kl. Aub (nördlich

Rehoboth) geworfen; der Erfolg konnte aber nicht ausgenützt werden, da

die Unionstruppen mittlerweile dicht herangekommen waren und sogar eine,

allerdings unberittene, Kompagnie (4. Ers. Komp.) abgeschnitten

und gefangen genommen hatten. Die Vereinigung der Bastards mit den

Unionstruppen war somit nicht mehr zu verhindern.

Nach dem Gefecht von Riet-Jakalswater (vgl. S.

371) war Botha, dem ja eine zehnfache Übermacht zu Gebote

stand, trotz außerordentlicher Verpflegungsschwierigkeiten, der Bahn

folgend weiter vorgerückt und hatte mit seiner vordersten Gruppe

Trekkopje erreicht. Die Unionsstreitkräfte dieser Gruppe in Trekkopje

schienen den gegenüberstehenden deutschen Kräften nicht erheblich

überlegen, ihre Möglichkeit, Verstärkungen rechtzeitig

heranzuziehen, schien gering. Dies veranlaßte das Kommando, den Major

Ritter mit einem Detachement von insgesamt etwa 700 Gewehren zu einem

Überfall auf das Unionslager bei Trekkopje zu entsenden. Ob Verrat im

Spiele gewesen, oder ob aus anderen Gründen, Ritter stieß auf ein

alarmiertes wohl vorbereitetes Lager, zu dem auch bereits Verstärkungen

herangeholt waren. Der Kampf spielte sich so unter schwereren Umständen

ab als gedacht, insbesondere machten zwei frisch aus England eingetroffene

Panzerfahrzeuge mit ihren Maschinengewehren den ungedeckt in der blanken

Ebene liegenden deutschen Truppen viel zu schaffen. So scheiterte selbst Ritters

mit der blanken [375] Waffe versuchter

Sturm, so große Anerkennung an und für sich dieses mutige

Unternehmen verdient. Der Kampf, der auf beiden Seiten ungefähr die

gleichen Verluste gezeitigt hatte, mußte abgebrochen werden; das

Detachement Ritter ging in nördlicher Richtung, aus der es gekommen war,

zurück.

Eine örtliche Verteidigung Windhuks wäre militärisch nutzlos

gewesen; es wurde daher aufgegeben, Regierung und Kommando gingen nach

Norden, nach Omaruru, die Bevölkerung blieb in Windhuk

zurück. - Nach dem Gefecht von Trekkopje war Botha ziemlich

schnell nachgerückt, und zog am 13. Mai in Windhuk ein.

So war jetzt der größte Teil der Kolonie, mit der Landeshauptstadt, in

Feindes Hand. Die Mehrzahl der Farmen war verlassen, an ihnen hielten sich die

Eingeborenen schadlos. Auch die Großfunkenstation von Windhuk war

verloren, die letzte, wenn auch dürftige Verbindung nach außen

zerstört und das Land den unkontrollierbarsten Gerüchten über

die Vorgänge in der Heimat preisgegeben. Daß diese nur

beunruhigend und niederdrückend sein konnten, dafür sorgte die

englische Propaganda. So erschien der Versuch der verantwortlichen

Männer, Gouverneur und Kommandeur, durch Unterhandlungen der

Besetzung und Verwüstung wenigstens des nördlichen Teils der

Kolonie vorzubeugen, gerechtfertigt. Doch Botha verlangte rundweg und restlos

die Auslieferung des ganzen Schutzgebietes. Der Gouverneur lehnte kurz ab;

damit waren die Verhandlungen zu Ende; ein für die Dauer der

Verhandlungen geschlossener Waffenstillstand wurde am 21. Mai

gekündigt und der Kampf ging weiter.

Es kam jetzt darauf an, die dem Gegner um das Zehnfache unterlegene Truppe so

lange als möglich kampfkräftig zu erhalten; nur auf diese Weise,

d. h. ungeschlagen, war sie bei einem Kriegsende in

Europa - die einzige hoffnungsvolle Lösung, die es noch

gab - ein Faktor, der ins Gewicht fiel. So mußte ein

Entscheidungskampf so lange als möglich hinausgeschoben, alle

Kräfte mußten zusammengeschlossen und durch Auffüllung

verbessert werden. Aus diesen Erwägungen heraus wurden die

Hauptkräfte zunächst mit einem größeren Ruck nach

rückwärts genommen. Es war dies die Gegend von

Kalkfeld; dort waren die Verteidigungsverhältnisse günstig,

da die nach Süden und Südosten vorgelagerten, nur durch Pforten

passierbaren Gebirgszüge das feindliche Vorgehen aus diesen Richtungen

erschwerten. "Buschpatrouillen", d. h. kleine Streifabteilungen mit voller

Bewegungsfreiheit, suchten von dort aus, meist unter übergroßen

Anstrengungen, unter Hunger und Durst, dem Gegner Abbruch zu tun; immerhin

konnten dies bei den schwachen deutschen Kräften eben nicht viel mehr

wie Nadelstiche sein. In der Gegend Kalkfeld-Waterberg sollte nun so lange als

möglich das Vordringen der Unionstruppen aufgehalten, endgültige

Entscheidung jedoch durch Ausweichen nach Norden vermieden werden. Auch

der Gedanke, nach Nordosten ins deutsche und von da ins portugiesische

Ambo-Land zurückzugehen, [376] wurde reiflich

erwogen, mußte jedoch, da in diesem Lande furchtbarste Hungersnot

herrschte, fallen gelassen werden. - Die gesamten jetzt

zusammengezogenen Truppen bestanden aus 17 berittenen Kompagnien, 4

Fußkompagnien und 9 Batterien, die in 5 Abteilungen gegliedert wurden; an

Zahl allerdings die stärkste Macht, die bisher in der Kolonie

zusammengezogen gewesen war, aber nicht der Zusammensetzung nach; es war

im buchstäblichen Sinne das letzte Aufgebot an Mann und Pferd. Dem

Gegner standen hiergegen 9 Infanteriebrigaden mit reichlicher Artillerie und allen

Sondertruppen: Pionieren, Fliegern, Kraftwagen, auch Panzerkraftwagen, und vor

allem bestem Pferdematerial zu Gebote.

Am 18. Juni traten die Gros der Truppen Bothas aus der Linie

Okahandja - Otavibahn in nordöstlicher Richtung den

gemeinsamen Vormarsch an mit dem ersichtlichen Bestreben, die deutsche

Truppe bei Waterberg einzukreisen und einzufangen. Deshalb entschloß

sich das Kommando in die Gegend von Otavi auszuweichen, das von den Truppen

gegen Ende des Monats Juni erreicht wurde. Hier war für den Gegner das

zunächst erstrebenswerteste Ziel Otavifontein (östlich Otavi

gelegen), ein bevorzugter Platz der Kolonie mit Wasser, Kulturanlagen jeder Art,

Gebäuden, Kasernen, Weiden, kurz, ein idealer Stützpunkt. Dieser

sollte daher festgehalten werden, womit das Detachement Ritter (etwa 700

Gewehre) beauftragt wurde. Doch die Truppe hatte mit der Einrichtung dieses

Platzes kein Glück; der Gegner folgte außerordentlich schnell, dank

guten Führern, über die er, leider aus den früheren Reihen der

Deutschen, verfügte. Der Ausbau der Stellung bei Otavifontein war daher,

als der Gegner erschien, kaum begonnen, was um so schlimmer war, als die

Stellung eine zu den geringen Kräften übergroße Ausdehnung

hatte. Bereits am 1. Juli früh griff der Gegner mit erheblicher

Übermacht an, und konnte nach hartem fünfstündigen Gefecht

Otavifontein nehmen. Botha rückte noch am selben Tage dort ein und zog

alsbald dort gegen 15 000 Mann mit schwerer Artillerie, einem

großen Kraftwagenpark und allem erdenklichen sonstigen Kriegsbedarf

zusammen.

Der Rest der deutschen Truppen war damit bis in die Gegend

Tsumeb-Namutoni zurückgedrückt. Die Lage der Truppen war

hoffnungslos geworden; ein weiteres Ausweichen in den unbewohnten keinerlei

Verpflegung besitzenden Norden war ausgeschlossen. Deshalb wurde am 6. Juli

Waffenstillstand vereinbart und, nach Rücksprache des Gouverneurs und

Kommandeurs mit General Botha, am 9. Juli dessen Bedingungen angenommen:

Kapitulation der Truppe, Übergabe der Artillerie und des

Schießbedarfs. Die aktiven Offiziere wurden auf Ehrenwort entlassen,

ebenso sämtliche Mannschaften des Beurlaubtenstandes, die aktiven

Mannschaften wurden interniert. Zur Übergabe gelangten 280 Offiziere,

4300 Mann, 40 Geschütze. Verlust der Truppe waren (Tote, Verwundete,

Gefangene zusammen): rund 1000 Köpfe. Der gegnerische Verlust

dürfte um etwa 50 v. H. höher zu schätzen

sein.

So ging der elfmonatige

Kampf in Südwestafrika zu Ende. Der Kampf

[377] hier - dies

muß ehrlich ausgesprochen werden - läßt sich dem

tapferen Ringen in Kamerun, oder gar dem unvergleichlichen Heldenkampf in

Deutsch-Ostafrika in keiner Hinsicht an die Seite stellen. Die Verhältnisse

lagen aber auch viel ungünstiger, und namentlich ein Umstand, an den

wenige im Frieden gedacht haben, ist auch in dieser Kolonie, allerdings hier in

negativem Sinne, in Erscheinung getreten: daß eine farbige, gut

disziplinierte, treue Eingeborenentruppe auch im Kampfe gegen einen

europäischen Gegner viel verwendbarer und leistungsfähiger ist. Der

Eingeborene ist eben im eigenen Lande dem eingewanderten Weißen als

Soldat weit überlegen, wenn er gut geführt wird; und hieran hat es,

wie die anderen Kolonien beweisen, den Deutschen wahrhaftig nicht gefehlt.

Aber die eigenen Verluste wie die noch erheblicheren des Gegners beweisen,

daß auch die südwestafrikanische Schutztruppe tapfer bis zum Ende

gekämpft und nur vor überwältigender Übermacht die

Waffen gestreckt hat.

|