|

[Bd. 4 S. 450]

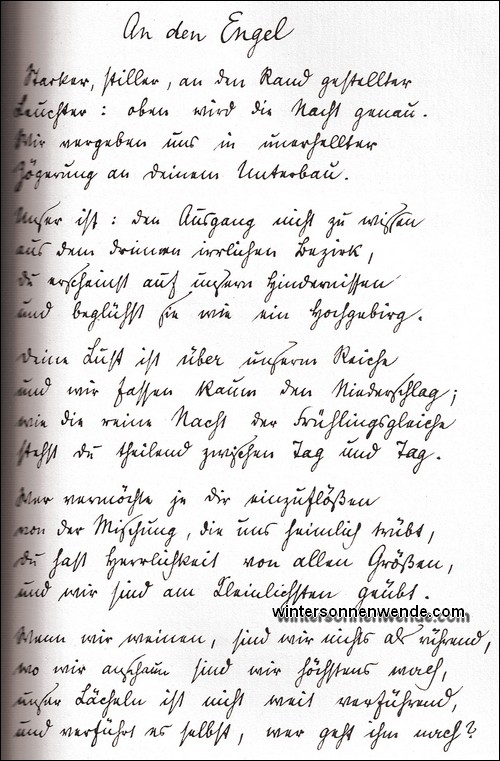

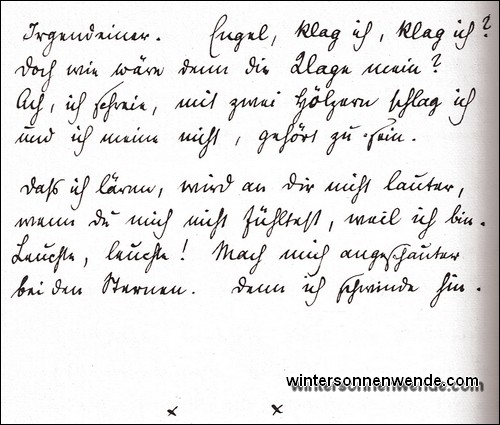

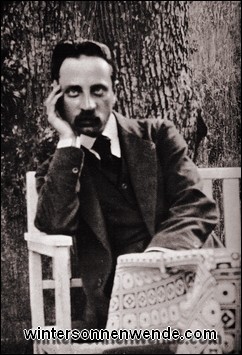

Ob man nun einer solchen ablehnenden Kennzeichnung Berechtigtes zuerkennen will oder nicht: bestehen bleibt, daß in George und Rilke zwei Möglichkeiten menschlicher Seelenhaltung Gestalt geworden sind, deren Gegenüber die philosophische Fachsprache als "dialektisch" bezeichnen würde. Es ist der "Held" und der "Heilige". Es ist der die Umwelt und Vorwelt nach eigener erlesener Geistesart und eigenem Recht sich Zueignende und auf der anderen Seite der, dessen Seele und Dichtung gleichsam stille hält, um aufzunehmen und zu empfangen und einen Widerschein zu geben von allem, auch von allem Armen und Demütigen. Durch ihn nehmen die "Dinge" – und dies ist jenes geheimnisvolle Urwort Rilkescher Weltanschauung und Dichtung – ihren Durchzug; das Leben, im biologischen wie im metaphysischen Sinne, rinnt in ihn hinein, der so ein Gefäß der Gnade erscheint, aber auch nahe daran, mit diesem ewigen und geheimnisvollen Strome mitgeschwemmt zu werden ins Unbekannte, ohne ihm mehr gebieten zu können als im wortmächtigen Festhalten der Stationen jenes Weges, welcher über alle durchsichtig werdenden Erscheinungen der Sinnenwelt nach innen und nur nach innen führt, mit jener Gleichsetzung der geheimnisreichen Magie von Dingwelt und Seelenwelt, die schon Novalis kannte. Ja, jede Trennung des Rilkeschen Ichs von den "Dingen" greift für die reife Gestalt des Dichters fehl. Das mystische [451] Einssein mit ihnen, zu deren Organ er gleichsam wird, macht in immer neu und immer mehr zur Mitte strebenden sprachlichen Wendungen den Sinn des Rilkeschen Dichtertums aus:

Die, so ihn leben sahen, wußten nicht,

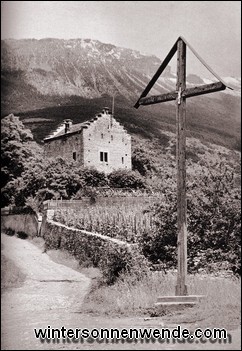

Oh, sein Gesicht war diese ganze Weite, Wenig weiß der Außenstehende von dem täglichen Menschen George. Gewaltig ist die Menge der nunmehr im Inselverlag ans Licht tretenden Briefe Rilkes, die von seinem Ich – nicht nur dem geistigen, auch dem irdischen – erzählen, Briefe, in denen er diesem Ich gleichsam zuschaut und es als ein selbsttätiges auf sich nimmt. Rilkes menschlich-seelische Beziehungen und Freundschaften sind immer einmalig, nicht wiederholbar, keinerlei Schulfälle und Beispielgebungen oder bewußte Gemeinschaftsbildungen. Er ist letztlich immer allein mit sich, nie gestützt auf einen festverpflichteten und grundsätzlich gerichteten Kreis. Aber auf der anderen Seite ist sein Ich von einer grenzenlosen Ausdehnungsfähigkeit gegenüber der nach allen Seiten abgegrenzten Geschlossenheit. George ist "Gestalt" im Sinne des Umrißhaften und Einmaligen, das auch im geistigen Bereiche mit diesem Begriffe verbunden ist; Rilke ist "Raum" im Sinne unendlicher Möglichkeit, Erdachtem und Erschautem zur Voraussetzung zu dienen, und dieses, so viel Wahrnehmbares mit ihm verbunden sein mag, hat seinen Seinsgrund in einer gleichsam mathematischen Gesetzlichkeit. Das Eingehen des im Raume Möglichen in seinen Geist – das ist Rilkes Gedanklichkeit, und ihre Form ist die unendliche Reihe. Vielleicht tut man gut daran, in ihm nicht mehr immer nach den Bildern, deren seine Dichtung sich bedient, den religiösen Dichter, den Beter und Heiligen zu sehen, der um einen Gottesbegriff kreist. Vielleicht hat in ihm viel mehr der Geist eines Kopernikus und Kepler dichterische Gestalt angenommen als der eines Franz von Assisi. Auch für Rilke stellt sich wie für George die Frage nach seiner deutschen Sendung, auch bei ihm prüfen wir Stamm und Art. Das ist um so notwendiger, als es gerade in dieser Richtung nicht an irrigen Annahmen und an Legenden gefehlt hat. Wohl ist er in Prag 1875 zur Welt gekommen, aber dies Prag war noch nicht das Prag aus dem ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, mit dessen literarischer Mischluft man ihn hat in Verbindung bringen wollen. Wohl aber steht er von [452] allem Anfang unter dem Schicksal des außerhalb der Reichsgrenzen lebenden Deutschtums. "Äußerste Gleichgültigkeit der Umwelt begleitete Rilke bei seinem Eintritt ins Leben. Kein wirkliches Vaterhaus umstand schützend die Geburt, nicht ein zugehöriges Volkswesen empfing unbewußt die Geburt seines großen Dichters; Prag, diese Verkörperung des gespaltenen Österreich, sah hochmütig und abweisend durchs Fenster." Dies ist die Feststellung von Rilkes Schwiegersohn Kurt Sieber, der im Jahre 1932 über Herkunft, Kindheit und Jugend René Rilkes erstmals verläßliche Aufklärungen zu geben vermochte. Lange Zeit hat alles Wissen um Rilkes Herkunft und Ahnenerbe sich auf die "Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke", dies volkstümlichste und gelesenste seiner Werke, gestützt, geschrieben 1899. Es erwuchs aus jener der Inselausgabe vorangestellten Aktennotiz aus dem Dresdener Staatsarchiv:... "den 24. November 1663 wurde Otto von Rilke aus Langenau, Gränitz und Ziegra zu Linda mit seines in Ungarn gefallenen Bruders Christoph hinterlassenem Anteile am Gut Linda beliehen; doch mußte er einen Revers ausstellen, nach welchem die Lehensreichung null und nichtig sein sollte, im Falle sein Bruder Christoph (der nach beigebrachtem Totenschein als Kornett in der Kompagnie des Freiherrn von Pirovano des kaiserl. österr. Heysterschen Regiments zu Roß... verstorben war) zurückkehrt..." Es handelt sich da um ein kärntnerisch-deutsches, später nach Sachsen und Böhmen ausgewandertes Uradelsgeschlecht, als dessen letzten Sproß der Dichter sich fühlte. Zwar ist der genealogische Zusammenhang Rainer Marias mit diesem Geschlecht nicht urkundlich sicher zu beglaubigen. Aber in Rilke lebte, vielleicht als ein Bluterbe, der durch die Familienüberlieferung gestützte Glaube an diese Geschlechterfolge. So sah er sich als den zum Dichtertum gesteigerten Letzten einer adligen und kriegerischen Ahnenreihe an, der dem Geschlechte die Vollendung und Rundung gegeben habe:

Zu unterst der Alte, verworren

Sturmhelm und Jägerhorn,

Drängender Zweig an Zweig,

Aber sie brechen noch. [453] Gleichviel, ob dies dichterisch wirksame Gefühl auch durch urkundliche Feststellungen zu retten ist oder nicht: heute weiß man Genaues über die unmittelbaren Vorfahren und die Familie des Dichters und vermag ihn mit Sicherheit zurückzuführen auf ein rein deutsches Bauerngeschlecht aus der Umgegend von Aussig, dessen erste urkundlich nachweisbare Glieder am Anfange des 17. Jahrhunderts erscheinen. Des Dichters Vater, der 1838 im Böhmischen geboren, sich als Offiziersanwärter im Feldzuge gegen Italien 1859 ausgezeichnet hatte, war nach dem Abschied aus dem militärischen Beruf Eisenbahnbeamter in Prag und an anderen böhmischen Plätzen. Rilkes Mutter, eine geborene Entz, führte ihre Familie väterlicherseits ins Elsaß zurück, so daß Rilke einmal meinen konnte, daß von dorther seine "doch offenbar so gründlichen Beziehungen zur französischen Geistigkeit sich erklären ließen". Wir hören im übrigen, daß die Erziehung Rilkes, der kein Wort Tschechisch sprach, bewußt deutsch war, namentlich von seiten der Mutter, die noch im Alter bestraft wurde, weil sie am tschechischen Nationalfeiertag nicht geflaggt hatte. Und auch die Eindrücke, die ihm in seiner Jugend seine Vaterstadt Prag gab, ließen das Deutsche überwiegen. Schwierig ist die Frage, wie weit eine gewisse "Gebrochenheit" und "Bedrohtheit", die an der menschlichen und dichterischen Persönlichkeit Rilkes zum Ausdruck kommen, aus seiner Erbmasse stammen, wie weit sie auf Rechnung von Umwelt und Erziehung zu setzen sind. Da ist zunächst die Wirkung, die von dem Schicksal des alten österreichischen Kaiserstaates ausging. Rilke soll zeit seines Lebens die "Heimatlosigkeit des Österreichers" gefühlt haben. Die Stadt Prag, in der er aufwuchs, bot ihm nach eigenem Geständnis keinen rechten Boden, aus dem sich ein Heimatbewußtsein hätte entwickeln können: "Ihre Luft war weder die meines Atmens noch die meines Pflugs." Früh gehen Sinn und Sehnsucht auf Bodenständigkeit und Schollengebundenheit. Noch 1923 spielt er mit dem Gedanken einer Übersiedlung nach Kärnten, auf den Boden also, von dem er sein Geschlecht ausgegangen meinte. War ihm das österreichische Wesen, wenn man gelegentlichen unmutigen Äußerungen trauen darf, zuwider, so waren doch Land und Volk Österreichs und auch Böhmens liebevoll erfaßte Gegenstände seiner Frühdichtung. Namentlich die "Larenopfer" (zuerst erschienen 1896) zeigen solche Bindung an die Heimat und die schöne, vertraute Stadt seiner Kindheit. Aber immer war sein Verhältnis zu Heimat und Boden "sentimentalisch" und nicht "naiv". Er ist auch in dieser Beziehung der aufnehmende und wiedergebende Genüßling der Dinge mit jenem Beiklang der Spannung zwischen Ewigem und Endlichem, der durch seine ganze Dichtung schwingt. Noch andere Umstände seiner Jugend außer dem Fehlen einer eigentlichen Heimaterde und den Reibungen zwischen Deutschtum und Slawentum um ihn herum haben ihn auf den Weg verwiesen, auf dem er von innen heraus die Zwiespälte im kosmisch-göttlichen Raume zu lösen versuchte. Die erzieherische Einwirkung, die vom Vater ausging, war militärisch: früh sollte er zu dem [454] ihm bestimmten Berufe des Offiziers brauchbar gemacht werden; die nach der Trennung der Eltern überwiegende Einwirkung der frömmelnden und auf gesellschaftliche Äußerlichkeit gerichteten Mutter verweichlichte und verzärtelte ihn. Alles in allem war die Erziehung nicht dazu angetan, ihn für eine Bezwingung des Lebens auszurüsten. Aber ist sie von entscheidender Bedeutung für Werden und Wesen seiner Persönlichkeit geworden? Die geschichtliche Wissenschaft vermag bei solcher Frage einstweilen nur unsicher zu tasten, um so mehr, als seine Selbstgeständnisse über diese Jugend vielfach aus der Rückschau eben des Dichters getan sind. Hier wie für die zwiespältige, körperlich und seelisch unbefriedigend verlaufende Zeit auf der Militärschule (1886–1891) gilt, daß viel eher die Überwindung aller Mängel seines Jugendlebens und das Gestaltwerden seines Geistes trotz ihnen hervorgehoben werden müßte, als daß man von dorther Erklärungen und Entschuldigungen für die Gebrechlichkeit seiner späteren leibseelischen Verfassung zu gewinnen sucht. Es folgte die Zeit auf der Handelsakademie in Linz (bis 1892), folgten gymnasiale und akademische Studienjahre in Prag (bis 1896). Der Übergang nach München (Ende 1896) bringt seine Jugendzeit zum Abschluß. Die ersten Gedichtsammlungen (Leben und Lieder, Wegwarten, Larenopfer) waren erschienen, die den großen Dichter der Folgezeit noch kaum erahnen lassen. Doch von nun an weitet sich der äußere und innere Raum Rilkes. Die Sammlung Advent zeigt ihn, der nun in München in das eigentliche literatenhafte Getriebe hineingekommen war, unberührt von dem damals auf der Tagesordnung stehenden Naturalismus und Impressionismus. Hat er sich auch nicht wie George bewußt gegen den Naturalismus gestellt, so ist er doch ohne ihn oder neben ihm zum Dichter geworden. Schon die Sammlung Advent zeigt ihn ganz bei sich allein zu Hause, in Bereitschaft für ein Kommendes, das er vom Leben zu empfangen hätte. Hier zuerst greift des Dänen Jens Peter Jakobsen Stilkunst in seine dichterische Entwicklung ein. Der große dänische Erzähler, dessen Wichtigkeit für Rilke man kaum überschätzen kann, setzt sich für den Lyriker um in eine Zusammendrängung der ertasteten Anschauungsinhalte auf engsten Raum und in jene eigentümliche, psychologisch unterlegte seelische Nähe und Wärme zu allem, was Gegenstand seiner Dichtung ist, endlich in jene durch sprachlich-rhythmische Bindung und fließende Reihung erzielte Verhaltenheit, die von nun an den eigentlichen "Rilketon" ausmacht. Mit der Sammlung Mir zur Feier (Ende 1899 erschienen und gezeichnet mit "Rainer Maria Rilke") darf man die eigentliche Rilkesche Lyrik anheben lassen, insofern von nun an seine Dichtung ihren im wesentlichen sich gleichbleibenden Inhalt gewinnt: die Auseinandersetzung des Dichters mit sich selbst, und das ist zugleich die Auseinandersetzung mit den "Dingen", mit Gott und mit dem Tode. Von nun möchte er "jedem Klange, der mir vorüberrauscht, mich schauernd schenken"; er "möchte blühen mit hundert Zweigen, nur um mit allen mich einzureigen in die einige Harmonie".

[455] Kann mir

einer sagen, wohin Von nun an ruht seine Dichtung auf einem Daseinsgefühl, in welchem das göttlich durchseelte All mit dem eigenen Ich zur Deckung gelangt ist, so aber, daß beides nur besteht und ist im bewegten, unergründlichen Strome des "Lebens". Es liegt nahe, hier ältere verwandte Überlieferungen des deutschen Geistes aufzurufen und Rilke an sie anzuknüpfen, Überlieferungen, die im Schnittpunkte der Anschauungen liegen, die man – mit der nötigen Vorsicht – als "Mystik", als "romantische Naturphilosophie", als "dynamisch-vitalistischen Pantheismus" bezeichnen kann. Aber mit solchen Abstempelungen ist es bei Rilke niemals getan; gerade für ihn ginge mit diesen Einordnungen das Eigentliche verloren. Welche Anknüpfung man auch immer für ihn gewinnt: Es kommt bei ihm hinzu eine vorher nicht dagewesene schärfste Durchgliederung und Durchmessung dieses Grundgefühls in einem Geist-Raume, eine beinahe "exakte" Durchmessung, doch nicht verstandesmäßiger Art, sondern in einer sprachlich-dichterischen, übervernünftigen Ergreifung, die alle Möglichkeiten in diesem durchgotteten Geist-Raum weit mehr auszuschöpfen und abzuwandeln vermag, als es in den Schranken der Vernunft je gelingen möchte. Die Gegenstände, die Bilder, die Sinnträger, die Stimmungen, die künstlerischen, sprachlich-stilistischen Formen werden wechseln und sich wandeln; die Grundhaltung wird und muß bleiben: denn sie war für den Dichter die Lösung aus dem Zustande der inneren Gehemmtheit und Verbautheit und damit die "Erlösung". Diese Grundhaltung, die die erlöste Selbsthingabe und demütige Selbstaufgabe an die Gotterfülltheit alles Fühlbaren und Denkbaren in sich schließt, verbunden mit immer wieder überraschenden, in dichterische Bilder umgesetzten, abgestuftesten Eindrücken der Außenwelt – dies ist es, was den Widerhall des "Rilketones" in der deutschen Jugend der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ausmachte, soweit diese Jugend selber sich im Zustande des Suchens und Ringens fühlte. In demselben Jahre 1899, in welchem Mir zur Feier erschien, entstand der erste Teil des Stundenbuches, überschrieben "Das Buch vom mönchischen Leben". Er erschien, um zwei weitere Bücher (Von der Pilgerschaft, 1901, Von der Armut und dem Tode, 1903) vermehrt, im Jahre 1905 im Insel-Verlag, der von nun ab das Werk des Dichters und sein Menschliches betreute und ihm zu der geschlossenen Wirkung und zu dem Namen von europäischem Klang verhalf. Mit dem Stundenbuch steht man schon inmitten des Rilkeschen Erlebnisses der drei Kraftströme, die aus dem Osten, dem Nordischen und dem Westen Europas ihn durchzogen und sich in jene zerfasernde Steigerung [456] der Fühl- und Gestaltungsfähigkeit umsetzten, die seiner Erscheinung das Ergreifende sichert.

Auch das Stundenbuch kam in Paris zum Abschluß, auch die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge entstanden dort. Mit dem Stundenbuch hat die unkirchliche und undogmatische, religiöse Dichtung Deutschlands neuerer Zeit ein für allemal ihre Kristallisation gefunden. Und dies trotz oder gerade wegen der ganz persönlichen Form der Auseinandersetzung mit Gott. Es ist ein Verhältnis der Einheit und unlöslichen Verbundenheit mit ihm und doch wieder der Entgegensetzung. Diese Doppelpoligkeit, auf der hier die dichterische Betrachtung Gottes ruht, diese "Immanenz" und "Transzendenz" zugleich, dies Gottsein und dabei Gotteskindsein des Menschen, dies menschliche Teilsein von ihm und die göttliche Abhängigkeit vom Menschen, diese Umkehrungen und Gleichsetzungen von Armut und Tod, dieser Wechsel von Demut und Größenrausch – all dies ermöglicht dem Gewoge dieser rhythmischen Gebete die ins Unendliche weisende Abwandlung in immer neuen, bald lieblichen, bald schauererregenden Bildern. Jede folgende religiöse Dichtung Deutschlands war diesem Eindruck verhaftet, und alle Ausdeutung des Stundenbuches muß, wenn sie nicht nur Teile erfassen will, sich schließlich bescheiden vor dem Unvermögen, das dem einer Dichtung nachtastenden Worte innewohnt. Gibt doch die unerschöpfliche Umkreisung der Rilkeschen Dichtung überhaupt den festbannenden Zauber. Diese Unerschöpflichkeit aber – kommt sie nicht dem Geheimnis am nächsten, so, wenn es sich um die Kernfrage von Tod und Leben handelt? Seine Totenklagen bleiben, ohne kultische und konfessionelle Zutaten, die Breviere derer, die zurückbleiben, wenn die Liebsten die dunkle Pforte durchschritten haben. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge sind das einzige größere erzählende Werk Rilkes, Rückschau und Vorschau auf das Leben zugleich, aber nicht im Sinne eines selbstbiographischen Romans, nicht im Sinne der modellartigen Gleichsetzung Maltes mit dem Dichter. "Manchmal", so schreibt er 1909 an seinen Verleger über diese Arbeit, "kommt es mir vor, als könnte ich sterben, wenn sie [459] fertig ist: so bis ans Ende kommt alle Schwere und Süßigkeit in diesen Seiten zusammen, so endgültig steht alles da und doch so unbeschränkt in seiner eingeborenen Verwandlung, daß ich das Gefühl habe, mich mit diesem Buche fortzupflanzen, weit und sicher, über alle Todesgefahr hinaus." Paris ist der Nährboden dieses Werkes, aber nicht die Stadt des Genusses, sondern die Stadt der grausamsten und düstersten Erfahrungen des Lebens, die Stadt, in der das Leben "in allen seinen Äußerungen so aufrichtig" geworden ist, in der die

Versteht man, daß Rilke für manche des jüngeren Geschlechtes heute überwunden erscheint, so ist doch zu beachten, daß er in seinen späten und reifen Leistungen niemals bloß "ästhetisch" bewertet werden kann. Über alle einschmeichelnde Süße seiner Dichtung hinaus geht es bei ihm um Entscheidungen des Erfüllung suchenden Menschen, Entscheidungen, die in dem Sichselbstaufzehren des Individuums gewonnen wurden.

|